Пневмония

Содержание:

Причины казеозной пневмонии

Главная причина возникновения любой формы казеозной пневмонии — это Mycobacterium Tuberculosis, называемая еще также палочкой Коха. Но присутствие ее в организме не всегда приводит к данному заболеванию. Должно быть главное условие, а именно массивное обсеменение микобактериями, что может случиться когда присутствуют определенные факторы. Самым главным провоцирующим фактором будет являться резкое снижение иммунитета, которое будет проявляться у определенных категорий лиц, их определяют в специальную группу, так называемую группу риска. К этой группе относятся прежде всего люди имеющие статус ВИЧ-инфицированного больного, пациенты с диабетами 1 и 2 типа, лица пожилого возраста, пациенты, которые принимали долгое время цитостатики (глюкокортикостероиды, гормоны, иммуносупрессанты) по причине онкологических заболеваний или аутоиммунного заболевания.

На сегодняшний день туберкулез не является проблемой социального статуса, им может заболеть кто угодно, но все-таки люди с плохим социальным положением в обществе или люди, которые были в местах лишения свободы, имеют очень высокий риск заболевания. Также к ним будут относиться индивиды, которые имеют непосредственный контакт с больными, а именно медицинские работники. Также немаловажным является наследственный фактор, а именно генетическая предрасположенность, путем влияния на клеточный иммунитет, сниженной способности влияния иммунитета на специфические агенты.

Казеозная пневмония может возникнуть у детей, которым не была проведена вакцинация БЦЖ, или не соблюден график вакцинации.

Но безусловно есть еще много провоцирующих развитие данного заболевания факторов, таких как: нерациональное питание, стрессовые ситуации, наличие хронических заболеваний, прием некоторых препаратов. Данные факторы безусловно играют большую роль в снижении иммунитета в целом, вследствие возникновения казеозной пневмонии и других заболеваний со стороны прочих систем организма.

На сегодняшний день обязательное проведение флюорографии органов грудной полости и легких имеет действительно важное значение не только в профилактике, но и в своевременном выявление заболеваний со стороны бронхолегочной системы. Также пациенты, которые имеет много эпизодов воспалительных заболеваний со стороны органов дыхания, должны проходить диспансерное наблюдение и своевременно обращаться за медицинской помощью

Диагностика и лечение крупозной пневмонии

Диагностика крупозной пневмонии включает оценку жалоб и объективных данных, а также лабораторные и инструментальные обследования:

- Анализы крови покажут выраженный лейкоцитоз или лейкопению, лимфопению, повышенную СОЭ, нарастание концентрации С-реактивного белка, иммуноглобулинов, церулоплазмина;

- При исследовании мочи можно выявить присутствие в ней белка, цилиндров.

- Рентгенография, КТ;

- Спирометрия;

- Бактериоскопия и посев мокроты.

Основной метод подтверждения диагноза — рентгенография, которая показывает специфические для плевропневмонии признаки:

- Однородность уплотнения доли легкого;

- Четкая реакция со стороны плевры;

- Выпуклые контуры воспаленной доли.

В разные стадии воспаления рентгенологическая картина имеет свои особенности, однако усиление легочного рисунка и расширенные корни легких — постоянные спутники патологии. При осложненном течении плевропневмонии с образованием гнойников на рентгене становятся видны полости распада легочной ткани, которые могут содержать жидкость.

КТ назначают при отсутствии эффекта от проводимого лечения для уточнения характера поражения легкого и для дифференциальной диагностики с другими воспалительными заболеваниями легких и плевры.

Видео: крупознпая пневмония – патаноатомия

Основными принципами лечения крупозной пневмонии считаются:

- Госпитализация, покой, обильное питье;

- Раннее начало антибактериальной пневмонии;

- Дезинтоксикационные мероприятия;

- Восстановление проходимости бронхов;

- Устранение осложнений.

Лечение крупозной пневмонии должно быть начато как можно раньше. Назначение антибиотиков в первые часы от момента установки диагноза существенно улучшает прогноз и уменьшает риск осложнений. Среди антибиотиков наиболее эффективными считаются препараты из группы карбапенемов, цефалоспорины (цефтриаксон, цефепим), защищенные пенициллины (амоксициллин, амоклав), макролиды (макропен, кларитромицин), а также фторхинолоны.

Пациентов с подозрением на крупозную пневмонию обязательно госпитализируют в отделения терапии или пульмонологии, а после подтверждения диагноза назначают постельный режим и полный покой. В случае ухудшения состояния или необходимости интенсивной терапии больного могут перевести в реанимацию.

Снятие симптомов интоксикации начинается с обильного питья под контролем суточного объема мочи. Возможно внутривенное введение растворов (реополиглюкин, гемодез). Для улучшения отхождения мокроты применяют отхаркивающие (амброксол, АЦЦ) и бронхолитические средства (беродуал, атровент) в виде ингаляций, растворов внутрь, сиропов. При наличии признаков гипоксии показана кислородотерапия или искусственная вентиляция легких при тяжелом общем состоянии больного.

В первые несколько дней, до получения результатов посева, назначаются антибиотики широкого спектра действия. После того, как станет известен возбудитель инфекции, препараты либо меняются на другие, либо оставляются те же при условии чувствительности к ним микробной флоры и наличия положительной динамики в клиническом течении заболевания. Лечение проводят сразу двумя или тремя препаратами, при этом наиболее эффективными считаются комбинации защищенных пенициллинов с макролидами (амоклав+азитромицин), макролидов с цефалоспоринами (азитромицин+цефотаксим, цефдинир).

О положительном действии антибиотиков говорят исчезновение лихорадки в первые три дня от начала терапии, улучшение общего самочувствия благодаря уменьшению интоксикации, а также снижение числа лейкоцитов. Критериями, которые позволяют говорить о стабилизации состояния, считаются:

- Нормальная температура тела или лихорадка до 38 °С;

- Частота дыхания не выше 25 в минуту;

- Систолическое артериальное давление выше 90 мм рт. ст., пульс ниже ста ударов в минуту;

- Ясное сознание, самостоятельный прием пищи.

Стадии крупозной пневмонии

В течении классической плевропневмонии принято выделять четыре стадии, которые могут как идти одна за одной, так и накладываться друг на друга или меняться местами:

- Стадия микробного отека или прилива — характеризуется интенсивным размножением возбудителя в легочной ткани с формированием воспалительного иммунного ответа в виде резкого полнокровия, нарастающего отека, покраснения и уплотнения паренхимы органа;

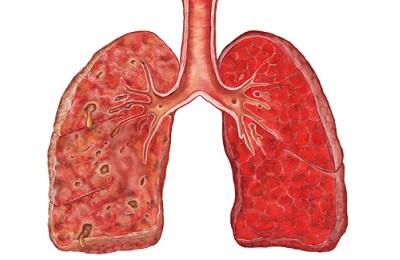

- Красное опеченение — значительное уплотнение и увеличение в объеме пораженной доли, исчезновение воздушности, покраснение, из-за чего ткань приобретает схожесть с печенью;

- Серое опеченение — легкое очень плотное, суховатое, цвет сменяется с красного на серо-коричневый;

- Стадия разрешения — воспаление начинает рассасываться, а легкое постепенно восстанавливает свою воздушность.

патогенез изменений в легком на примере крупозной пневмонии

В стадию прилива в легком можно рассмотреть расширенные, переполненные кровью сосуды микроциркуляторного русла, скопление отечной жидкости с примесью единичных нейтрофильных лейкоцитов в просветах альвеол и вокруг сосудов, множество колоний активно размножающихся микробов.

Нарастание воспаления приводит к пропотеванию в воспалительный экссудат большого числа красных клеток крови, которые вместе с нейтрофилами и нитями белка фибрина обильно наполняют альвеолярные полости. Именно обилие эритроцитов придает ткани легкого красный цвет и схожесть с печенью.

В стадию серого опеченения эритроциты, попавшие в альвеолы, начинают разрушаться, оставляя после себя бурый пигмент гемосидерин, в то время как лейкоциты и фибрин сохраняются в прежнем виде. На фоне выраженного фибринозно-гнойного воспаления происходит деструкция межальвеолярных перегородок, и сквозь дефекты между альвеолами воспалительный экссудат из нейтрофилов и фибрина распространяется из одной альвеолы в другую. Разрушение стенок альвеол создает предпосылки для недостаточной регенерации в будущем и замещения паренхимы легкого соединительнотканными волокнами. Таким путем будет развиваться пневмофиброз.

В воспалительном выпоте в фазу серого опеченения можно обнаружить как примерно одинаковое количество белка и лейкоцитов, так и преобладание одного из компонентов. Иногда основную массу выпота составляют фибрин и макрофаги, призванные поглощать разрушенные клеточные и тканевые массы.

При разрешении крупозной пневмонии происходит разжижение выпота ферментами нейтрофилов, а затем полужидкое содержимое альвеол всасывается в кровоток, поглощается фагоцитами и выходит с мокротой при кашле. Альвеолы расправляются, очищаются и восстанавливают свою воздушность. Полное очищение легочной ткани от погибших клеток, микробов, белка — идеальный вариант развития событий.

Первая стадия длится 2-3 дня, 2-ая и третья — до 5 суток, а разрешение должно начаться к концу первой недели от момента начала заболевания. Тем не менее, в ряде случаев процесс выходит за границы классических сроков, а стадии серого и красного опеченения могут меняться местами.

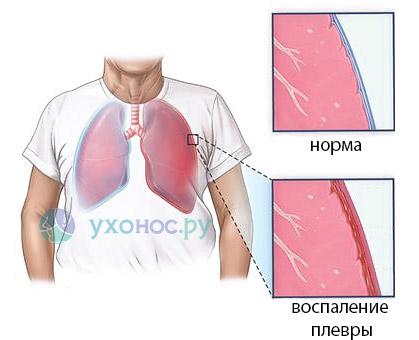

Воспаление наружной оболочки пораженной доли — плеврит — обязательный компонент крупозной пневмонии. Плеврит возникает тогда, когда уплотнение и воспалительная инфильтрация легкого достигают поверхностных отделов органа. Плевра при этом утолщается, сосуды ее наполняются кровью, а на поверхности можно увидеть рыхлые серые наложения белка фибрина. Возможно полное рассасывание воспаления на плевре, однако чаще всего оно оставляет после себя плотные рубцы.

Лечение

Лечение лобарной пневмонии должно проводится в медучреждении, при этом больной подлежит обязательной госпитализации. В период интоксикации и лихорадки пациенты надлежит выполнять постельный режим. Для откашливания мокроты рекомендуется как можно чаще менять положение в постели.

Особенности медикаментозного лечения.

Пневмония это прежде всего инфекционное заболевание, поэтому главное значение при лечении имеет прием антибактериальных препаратов. Первым антибиотиком, как правило, являются препараты пенициллиновой группы, с обязательным учетом их переносимости пациентом. Для лучшего результата необходимо учитывать чувствительность патогенного агента к антимикробному препарату.

Доказавшими свою эффективность при борьбе с пневмококками являются следующие антибиотики:

- Ампициллин;

- Линкомицин;

- Цефалоспорин;

- Оксациллин;

- Эритромицин;

- Фурагин.

Продолжительность приема антибиотиков не ограничивается определенным периодом, и зависит от показателей активности возбудителя. Для отказа от антибактериального лечения необходимо нормализация температуры и улучшение показателей инфекционной динамики.

Одновременно с антибактериальным лечением применяют препараты другой направленности:

- бронхолитики;

- муколитики;

- антигистаминные;

- жаропонижающие;

- анальгетики.

В курс лечения дополнительно включают лечебную дыхательную гимнастику и физиотерапевтические процедуры (лекарственный электрофорез, УВЧ), массаж грудной клетки. Для больным потребуется создать все необходимые благоприятные условия. Меню должно состоять из богатой белками и витаминами пищей, а употребление жидкости должно быть обильным.

Современные подходы при лечении лобарной пневмонии позволили значительно улучшит показатели клинической и морфологической картины. Благодаря последним поколениям антибиотиков удалось добиться уменьшения числа легочных и внелегочных осложнений.

Прогноз и профилактика

Как предупредить развитие опасных осложнений.

Раннее выявление и проведение комплексного адекватного лечения гарантирует благоприятный прогноз, в виде полного излечения без осложнений. Тяжелые последствия наступают при несвоевременно начатом лечении и при сопутствующих заболеваниях. К летальному исходу приводит сердечная недостаточность (особенно у больных пожилого возраста), хронический алкоголизм, или осложнения (менингит, абсцесс мозга, перитонит).

Для профилактики заболевания необходимы пешие прогулки на свежем воздухе, физическая активность, избегание переохлаждения и стрессовых ситуаций.

Клиническая картина геморрагической пневмонии

В зависимости от того, развилась пневмония самостоятельно или на фоне имеющегося заболевания, различают:

Основными признаками развившейся геморрагического воспаления легких являются:

Особенностью клинического течения лептоспирозной геморрагической пневмонии является ее появления на третий-пятый день после появления миалгий (боли в мышцах, преимущественно икроножных) и выраженной желтушности кожных покровов и слизистых оболочек. Обычно такая пневмония сопровождается полиорганными нарушениями (почек, печени, головного мозга). Лептоспирозное воспаление легких протекает тяжело, может осложняться легочным кровотечением.

Сибиреязвенное воспаление легких развивается редко, однако в настоящее время фиксируются случаи заражения сибиреязвенной палочкой работников предприятий, обрабатывающих шкуры животных. При вдыхании пыли, содержащей споры палочки сибирской язвы, происходит обсеменение ними дыхательных путей пациента. С током крови споры попадают в регионарные лимфоузлы, где прорастают, а затем выходят в кровь.

Сибиреязвенное воспаление легких развивается редко, однако в настоящее время фиксируются случаи заражения сибиреязвенной палочкой работников предприятий, обрабатывающих шкуры животных. При вдыхании пыли, содержащей споры палочки сибирской язвы, происходит обсеменение ними дыхательных путей пациента. С током крови споры попадают в регионарные лимфоузлы, где прорастают, а затем выходят в кровь.

В первую очередь, они обсеменяют легкие, вызывая развитие воспаления в них. В процессе своей жизнедеятельности сибиреязвенная палочка вырабатывает токсины. Эти токсины обладают капилляротоксичным действием, в результате чего легочные капилляры утрачивают способность регулировать проницаемость своих стенок.

Геморрагическая пневмония при сибирской язве быстро осложняется гемотораксом (кровоизлияниями в плевральную полость) и сепсисом (заражением крови).

Летальность при сибиреязвенной геморрагической пневмонии очень высока и достигает, по данным разных авторов, 90%.

Для постановки диагноза геморрагического воспаления легких необходимо проведение дополнительных методов исследования, таких как лабораторные и инструментальные, которые включают в себя:

Во время гриппозной эндемии число случаев пневмонии резко увеличивается. Воспаления легких, наблюдаемые во время гриппа, неоднородны по своему происхождению. В настоящее время известно немало случаев очаговых пневмоний, вызванных вирусом гриппа без других возбудителей, в частности пневмококков. Однако в организме гриппозного больного с пониженной сопротивляемостью размножаются различные микробы; не только пневмококки, но и золотистый стафилококк, зеленящий стрептококк, кишечная палочка. Эти возбудители могут стать источником развития пневмонии, их удельный вес после введения в практику химиопрепаратов и антибиотиков заметно увеличился.

Гриппозная вирусная пневмония самостоятельное заболевание. При присоединении к ней бактериальной инфекции она меняет свое клиническое течение. В развитии гриппозных пневмоний играет роль непосредственное действие вируса на легочную ткань, сосуды. В дальнейшем в пораженных участках легких может развиться бактериальная флора и возникает вирусно-бактериальная пневмония. С этой точки зрения целесообразна следующая классификация гриппозных пневмоний: 1) вирусные, 2) вирусно-бактериальные и 3) бактериальные.

Течение

Обычно гриппозная очаговая пневмония заканчивается в течение полутора недель. Иногда субфебрильная температура сохраняется в течение ряда недель. В этих случаях пневмония приобретает вялое течение и нередко заканчивается рубцовыми изменениями в легких (карнификация, бронхоэктазы и др.).

Осложнения

Редактор

Врач-пульмонолог

Серозно-геморрагическая пневмония возникает как осложнение некоторых заболеваний. Чаще всего выступает в качестве последствий , появившихся на фоне вирусной инфекции.

Все признаки болезни ярко выражены, организм подвержен тяжелой интоксикации. Кашель, который развивается в первые дни пневмонии, может сопровождаться кровянистой мокротой. Выделяемый серозный альвеолярный экссудат содержит примеси с немалым составом эритроцитов.

Диагностика

Так как болезнь развивается стремительно, то и диагностические мероприятия должны быть безотлагательными, проводиться в кратчайшие сроки.

На первом месте стоит выполнение рентгенограммы легочных тканей. На снимке специалист должен обнаружить затемнения субтотального или тотального характера и изменения в сосудах (полнокровие).

Обязательно сдается анализ крови, который показывает такие результаты:

- снижение лейкоцитов;

- увеличение нейтрофилов;

- присутствуют эозинофилия и лимфоцитопения;

- завышен показатель эритроцитов.

Важно! Кроме стандартной диагностики применяется бронхоскопия, при которой исследуется промывная жидкость бронхов. Пациента обязательно консультируют такие специалисты, как пульмонолог, инфекционист, кардиопульмонолог и другие

Причины рассматриваемой патологии имеют связь с основным заболеванием, спровоцировавшим данное осложнение. Иногда может потребоваться дифференциальная диагностика с такими заболеваниями, как:

- атипичная пневмония;

- туберкулезная пневмония;

- инфаркт легкого;

- бронхиолит и так далее.

Крупозная пневмония: лечение

Если, при врачебном осмотре, выявлен симптомокомплекс присущий крупозной пневмонии, то выписывается направление на обязательную госпитализацию, очень желательно в специализированное пульмонологическое отделение или узкоспециализированный стационар.

Комплекс лечебных процедур основывается в идеале на:

— Стабилизации обмена веществ организма, противобактериальной терапии, при надобности принудительной вентиляции легких, стабилизации работы всех внутриорганных систем и, конечно, обеспечении постоянного контроля адекватного газообмена.

— Следовании общим рекомендациям: постельный режим, с положением немного приподнятого головного конца кровати. Щадящая и укрепляющая, легкоусвояемая и богатая витаминами диета. Обильное теплое питье: чаи, морсы, соки, минеральные воды.

— Основным и первоочередным действием является применение сульфаниламидных препаратов и антибиотиков

Важно помнить, для того, чтобы сульфаниламиды не вызвали интоксикации организма и кристаллурии, их нужно запивать щелочными минеральными водами

Всемирная Организация Здоровья рекомендует применение макролидов и защищенных пенициллинов. Если заболевший старше 60 лет или младше 5 лет, то назначаются цефалоспорины, для превентирования осложняющих процессов.

Главное правило максимально эффективного и успешного лечения крупозной пневмонии – верный выбор антибиотика, а так как 95% этиологически составляют пневмококки, чувствительные к пенициллину, то первичным препаратом чаще всего выступает Бензилпенициллин, его производные, а также «защищённые» пенициллины. При аллергических реакциях, случаях непереносимости пенициллиновой группы, или неэффективности стартовой схемы, в диапазоне от момента назначения 72 часов, производится смена антибиотика. Тяжелые формы крупозной пневмонии требуют использования более сильных аналогов, таких как фторхинолоны.

— В комплексе назначается оксигенотерапия — для нормализации газообменного процесса, физиотерапевтические методики лечения. С успехом применяется диатермия и индуктотерапия, при сильных болях, в местах локализации поражения, применяется УВЧ-терапия и кварц, дыхательная гимнастика, установка горчичников. В случае герпетической сыпи используют Цинковую мазь или Ацикловир. При сосудистой недостаточности применимы — Кордиамин и Камфора инъекционно, при сердечной недостаточности – Строфантин в растворе 5% глюкозы и Корглюкон. При длительном течении назначают Педнизолон на 10 дней.

— Патогенетически назначают отхаркивающие для улучшения отхода мокроты и очистки бронхов (Термопсис, Лазолван), бронхорасширяющие лекарства. При изматывающем кашле – Кодеин. В качестве успокаивающих – настои валерианы и бромсодержащие препараты.

Лечение – важный шаг на пути к выздоровлению

Разумная терапия крупозной пневмонии должна начинаться с первого дня обращения к специалисту. Так как триггерную роль играет бактерия, необходимо начинать борьбу с ним. Не стоит заниматься самолечением. Прочитанная инструкция к препарату не гарантирует качественное лечение без консультации со специалистом.

С учетом того, что на посев мокроты с целью выявления возбудителя и определения его антибиотикорезистентности уходит в среднем несколько дней, этиотропная терапия вначале является эмпирической, выбор которой базируется на клинике заболевания, рентгенологических данных, наличия коморбидной патологии, тяжести состояния больного и предыдущей медицинской истории пациента.

- защищенные пенициллины (Амоксициллин с клавулановой кислотой);

- макролид (Азитромицин, Кларитромицин) – в случае аллергии на антибиотики пенициллинового ряда;

- респираторные фторхинолоны – являются препаратами резерва и могут назначаться только при наличии для этого строгих показаний.

Далее в каждом индивидуальном случае препарат может быть заменен, основываясь на ответ пациента на него, переносимость, результаты посева.

Уход за пациентом – важный этап в быстром его выздоровлении.

В дополнение к этиотропной терапии пациенту с пневмонией назначаются нестероидные противовоспалительные средства, направленные на снижение температуры, а также дезинтоксикационная терапия. При возможности больного пить самостоятельно – советуют пероральный водный режим, но при отказе пациента или его тяжелом состоянии используют капельное введение растворов.

Ознакомление пациента с используемыми препаратами важно для лечения.

Часто требуется сестринский уход при крупозной пневмонии, так как данный вид воспаления легких характеризуется часто тяжелым течением и требует посторонней помощи больному.

Муколитики, отхаркивающие и противокашлевые средства имеют уже второстепенное значение в лечении болезни. Их назначение должно соответствовать тому типу кашля, которым сопровождается воспаление легких у больного.

Осложнения крупозной пневмонии зачастую возникают при несвоевременно начатой или несоответствующей течению болезни терапии

Прием во внимание всех факторов, влияющих на клинику, играет важную роль в исходе патологии

Лечение и профилактика пневмонии легких

Порядок лечения строго определяется квалифицированным специалистом. В зависимости от состояния больного может назначаться как стационарное, так и домашнее лечение под постоянным врачебным контролем.

В основе этиотропной терапии лежит использование мощных антибактериальных препаратов в соответствии с показателями бактериологических проб. Дополнительно пациентам как при острой стадии, так и в период ремиссии назначаются иммуномодулирующие, иммуностимулирующие, антигистаминные и противовоспалительные препараты.

Для лечения хронической пневмонии с бронхоэктазами активно применяются физиопроцедуры, способствующие улучшению дренажной функции. Также используются методы бронхосанации.

Своевременное обращение к врачу и грамотное комплексное лечение в ситуации с юными пациентами в большинстве случаев позволяет стабилизировать состояние и исключить прогрессирование очага. В случае же со взрослыми пациентами успех терапии во многом зависит от состояния иммунитета и характера сопутствующих нарушений, заболеваний и патологий.

После выписки из больницы пациентам показано санаторно-курортное лечение. Целебная гимнастика, общеукрепляющие мероприятия и физиотерапевтические процедуры положительно влияют на состояние больных. Использование народных методов лечения допустимо только после предварительного получения одобрения со стороны лечащего специалиста.

Пациентам с хронической пневмонией показана регулярная диспансеризация дважды в год. При наличии бронхоэктазов профилактические осмотры и лечение для исключения рецидивов выполняются чаще: 4 раза в год.

https://youtube.com/watch?v=QabV-EEFghI

Будьте здоровы!

Заключение

Все лечебные мероприятия при серозно-геморрагической пневмонии проводятся в отделении и интенсивной терапии. Даже, если кажется, что недуг отступил, на снимках рентгенограммы еще долгое время будут сохраняться очаговые признаки воспалительного процесса. Нередки осложнения болезни, от правильной и своевременной организации лечения будет зависеть исход.

(р. haemorrhagica) П., при которой в альвеолярном экссудате и мокроте содержится много эритроцитов; наблюдается, напр., при гриппе, легочных формах чумы, септической форме сибирской язвы.

- — заразные заболевания, вызываемые группой сходных микробов, имеющих форму очень маленьких овальных палочек, окрашивающихся с концов. Для Г. с. характерны кровоизлияния в органах…

Сельскохозяйственный словарь-справочник

- — мед. особо опасная тропическая инфекция, которая вызывается РНК-содержащими филовирусами. Лекарств или вакцин от этого заболевания не существует…

Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

- — группа вирусных заболеваний с выраженной природной очаговостыо…

Естествознание. Энциклопедический словарь

- — см. Пурпура тромбоцитопеническая…

Медицинская энциклопедия

- — см. франка геморрагическая алейкия…

Большой медицинский словарь

- — застойная закрытоугольная Г., характеризующаяся резкими нарушениями гемодинамики глаза с частыми кровоизлияниями в переднюю камеру, стекловидное тело или сетчатку…

Большой медицинский словарь

- — см. Ангиогемофилия…

Большой медицинский словарь

- — травматическая К., обусловленная пропитыванием хрусталика кровью; встречается редко…

Большой медицинский словарь

- — К., основным проявлением которой является геморрагический диатез…

Большой медицинский словарь

- — общее название острых инфекционных вирусных болезней человека, характеризующихся развитием геморрагического синдрома на фоне острого лихорадочного состояния и явлений общей интоксикации…

Большой медицинский словарь

- — П., при которой в альвеолярном экссудате содержится большое количество слизи с примесью эритроцитов; наблюдается, напр., при гриппе…

Большой медицинский словарь

- — П., характеризующаяся серозным альвеолярным экссудатом с примесью большого числа эритроцитов…

Большой медицинский словарь

- — П., при которой серозный альвеолярный экссудат содержит большое количество фибрина и эритроцитов…

Большой медицинский словарь

- — семейно-наследственная Т., обусловленная недостаточностью фактора 3 тромбоцитов, что приводит к нарушению свертывания крови…

Большой медицинский словарь

- — ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ лихорадка — группа вирусных заболеваний с выраженной природной очаговостью…

Большой энциклопедический словарь