Как лечат туберкулез у коров?

Содержание:

- Симптомы болезни

- Профилактика и вакцина против туберкулёза КРС

- Клинические проявления

- Этиология

- Симптомы и течение болезни

- Что такое туберкулёз?

- Туберкулез животных — симптомы

- Пути распространения

- по правилам взятия проб крови от крупного рогатого скота

- Лечение

- Причины заражения

- Причины и источники заражения

- Лечение и дезинсекция

- Методы диагностики

Симптомы болезни

Можно выделить основные симптомы, подтверждающие наличие хронической формы туберкулеза у собаки:

- Воспаление подчелюстных лимфатических узлов или лимфаденит – один из самых первых заметных признаков. При пальпации явственно ощущается их увеличенный размер и твердость. В случае ухудшения состояния, на этих участках тела могут возникнуть абсцессы и язвы, характеризующиеся наличием гнойных выделений.

- Лихорадочные припадки.

- Обильные выделения из носа.

- Быстрое истощение, независимо от регулярности кормления.

- Появление одышки и кашля с кровяными выделениями.

- Рвота и водянистый понос с кровью — свидетельствуют о поражении пищеварительного тракта.

Латентная форма заболевания протекает практически незаметно, однако внимательные владельцы могут отметить ухудшение аппетита и внешнего вида шерсти, а также снижение активности. В большинстве случаев наличие заболевания данной формы выявляется в момент вскрытия.

При туберкулезе собака быстро худеет, у нее могут появиться выделения из носа.

При туберкулезе собака быстро худеет, у нее могут появиться выделения из носа.

Профилактика и вакцина против туберкулёза КРС

Для выработки иммунитета и в качестве специфической профилактики применяют вакцину БЦЖ, выведенную Кальметом и Гереном (1924 г.).

Для этой цели при помощи инъекций вводят вакцину с промежутком в две недели согласно следующим норм:

- туберкулёзный анатоксин — 0,05–0,07 мг/кг;

- вакцина БЦЖ — 0,05–0,1 мг/кг веса тела животного.

Профилактику туберкулёза проводят, придерживаясь следующих санитарных и ветеринарных правил:

- при приобретении животных необходимо их зарегистрировать у ветеринара, а также получить бирку с номером регистрации. Нужно также обеспечить хранение таких бирок;

- проверять скот туберкулиновой пробой два раза в год;

- все операции с КРС (покупка, продажа, любое перемещение, реализацию молочно-мясной продукции) производить только с разрешения и ведома госорганов ветеринарной службы;

- оборудовать нужные объекты ветеринарно-санитарного направления;

- придерживаться всех санитарных правил при заготовке кормов, чтобы избежать инфекционных заболеваний;

- при приобретении животных обязательно проводить карантин в течение месяца для взятия всех анализов, прививок и обеззараживающих мероприятий;

- ставить в известность ветеринарные службы о выявленных случаях болезней скота с подозрением на туберкулёз (потеря веса, воспаления лёгких, увеличение лимфоузлов);

- проводить своевременно ветеринарный осмотр, исследования и обработки;

- по указанию ветеринарных служб объявлять карантин и проводить ликвидацию больных животных с выделением соответствующего финансирования;

- своевременно выявлять и убирать всех скрытых носителей туберкулёза. Для этого приплод больных животных отселяют, откармливают и реализовывают на мясо до того, как они становятся источниками распространения болезни;

- держать скот в хорошо проветриваемых, сухих помещениях, так как при содержании в сырых и холодных помещениях без наличия подстилки вероятность заболевания возрастает;

- следить за качественными кормами, заготавливать их только из благополучных районов, давать необходимые витамины и минералы;

- для выявления ранней стадии заболевания брать пробы на анализы из тушек после убоя;

- соблюдать гигиенические нормы в хозяйстве, своевременно проводить дезинфекцию помещения, замену подстилки, всю посуду и инвентарь подвергать тщательной обработке и содержать в чистоте.

Этот микроб очень устойчив к внешней среде, а больные животные уничтожаются, так как могут служить источником заражения для остального стада и для человека.

Видео: вакцинация коров от туберкулёза

Клинические проявления

Обычно симптомы коровьего туберкулеза у домашнего скота развиваются несколько месяцев. Сколько времени займет инкубационный процесс — неизвестно, так как инфекция может годами находиться в организме и ждать подходящего момента: стресса, снижения иммунитета, старости.

Патогенез туберкулеза преимущественно носит хронический характер, истощая животных на протяжении длительного времени, но иногда болезнь принимает острые формы и быстро прогрессирует. На ранних стадиях патологический процесс проходит бессимптомно.

На поздних стадиях распространены такие симптомы, как:

- прогрессирующее истощение;

- субфебрильная температура;

- слабость;

- отсутствие аппетита.

У животных с поражением легких заболевание провоцирует влажный кашель с повышенной интенсивностью по утрам, в холодную погоду и при физических нагрузках. В редких случаях отмечается одышка или учащенное поверхностное дыхание.

На последних стадиях животные сильно истощены и испытывают усиливающееся затруднение дыхания. У некоторых животных заглоточные или другие лимфоузлы увеличиваются, что может привести к их разрыву и вытеканию жидкости в окружающие ткани. Значительно увеличенные лимфоузлы могут затруднить проходимость кровеносных сосудов, воздушных путей и пищеварительного тракта. При нарушениях пищеварительного тракта периодически возникают диареи и запоры.

У оленей коровий туберкулез характеризуется подострым или хроническим течением с разной интенсивностью прогрессирования. У некоторых животных на протяжении нескольких лет может проявляться только один симптом — нагноение лимфатических узлов. В других случаях, напротив, заболевание может распространяться с молниеносной скоростью.

Через не пастеризованное молоко и контакты с животными туберкулезом могут заразиться и кошки.

Симптомы по большей части одни и те же:

- потеря веса;

- субфебрильная температура;

- обезвоживание;

- отсутствие аппетита;

- случаи рвоты или диареи.

При поражении дыхательных путей у кошки может развиться кашель, одышка, хрипы. Нарушение дыхания может быть связано с физической нагрузкой. В брюшной полости могут прощупываться увеличенные брыжеечные лимфоузлы. Кошкам свойственны и кожные инфекции в виде небольших припухлостей или плоских язвочек, которые появляются преимущественно на морде, шее или плечах. У некоторых кошек коровий туберкулез проявляется в деформации лба или переносице. На поздних стадиях такие инфекции способны разрушить кости носа и морды. Атипичная форма туберкулеза у кошек поражает главным образом глаза. Первый симптом — слепота или патологическая зрачковая реакция. Может наблюдаться отслойка сетчатки и изменение в стекловидном теле. При поражении передних отделов глаза радужная оболочка утолщается и обесцвечивается. На поздних стадиях заболевания можно обнаружить перикорнеальную гиперемию, васкуляризацию и конъюнктивит. В окологлазничных тканях могут появиться нагноения. Человек может заразиться туберкулезом от кошки, как и от любого другого инфицированного животного.

Согласно статистическим исследованиям, заболеваемость туберкулезом бычьего типа среди людей по всему миру составляет около 3,1% от совокупного числа инфицированных. Из них 2,1% — легочный туберкулез и 9,4% — внелегочный.

Туберкулезный процесс характеризуется образованием гранулем (туберкул) в местах локализации бактерии. Гранулемы обычно желтоватого цвета, творожистые или частично кальцифицированные. Некоторые туберкулы настолько малы, что при вскрытии их невозможно увидеть невооруженным глазом, не разрезав ткани.

У рогатого скота туберкулы локализуются в лимфоузлах, преимущественно в области головы и грудной клетки. Также их можно обнаружить в легких, селезенке, печени. Иногда многочисленные мелкие гранулемы поражают несколько органов сразу. В странах, где действуют программы контроля заболеваемости, при вскрытии у зараженных животных, как правило, обнаруживается незначительное число участков поражения. Большая их часть локализуется в лимфоузлах, связанных с дыхательными путями.

Этиология

Возбудитель заболевания — микобактерия (Mycobacterium tuberculosis). Болезнь известна с древних времён, а возбудителя в 1882 г открыл Р. Кох. С тех пор его называют палочкой Коха.

M. avium — у птиц;

M. africanum – промежуточный между M. tuberculosis и M. bovis, в основном регистрируется в Африке.

Микобактерия — это палочка, иногда согнутая под углом или принимающая форму зерна поставленного по одной линии. Анаэроб, неподвижная, не образующая спор, кислотоупорная (важный фактор для дифференциации). Окрашивается фуксином в красный цвет и не обесцвечивается при воздействии раствором серной кислоты. При окраске по Цилю — Нильсену в мазках располагается одиночно или группами.

Микобактерии очень устойчивы во внешней среде благодаря липидной оболочке. В мокроте сохраняет жизнеспособность — до 10 месяцев, в навозе — до 7, в почве — более 4-х лет, M. Avium — до 10 лет, в трупах КРС патогенность сохраняется до 12 месяцев. В продуктах, полученных от инфицированных животных возбудитель сохраняется:

- в замороженном мясе — до 12 месяцев;

- молоке — 20 суток;

- сливочном масле — 1 год.

Нагревание до 80 ᵒC убивает через 30 минут, кипячение через 3-5. 5% раствор карболовой кислоты убивает через 12 часов, 5% раствор хлора через 3 часа.

Симптомы и течение болезни

При проникновении инфекции в организме, после инкубационного периода (2-6 недель), у больной коровы могут наблюдаться следующие симптомы:

- повышенная температура тела (до 40 °С);

- кашель с мокротами;

- одышка, хриплое дыхание;

- потеря веса;

- сухая, потерявшая эластичность кожа.

Симптоматика и заразность туберкулёза зависят от мест поражения. По этому показателю заболевание делится на такие виды:

- туберкулёз лёгких. Встречается наиболее часто и вышеперечисленная симптоматика относится в первую очередь к нему. Заражение здоровых животных происходит преимущественно воздушно-капельным путём и через слюну;

- кишечная форма. При ней источникам заражения для других животных служат фекалии. Среди симптомов наблюдается понос с примесью кровянистых сгустков и гноя, истощение;

- туберкулёз вымени. Инфицирование происходит через молоко. Вымя больной коровы в задней части опухает и становится твёрдым, болит при надавливании. При этом также будет увеличен лимфатический узел над выменем, происходит деформация сосков, выделение молока с кровянистыми частицами;

внутриматочная форма. Эта форма у коров сопровождается абортами и бесплодием, а у быков — опуханием и воспалением наружных половых органов. Может передаваться половым путём;

генерализированная форма. При ней инфекция распространяется по крови и поражает различные органы и системы животного. Для неё характерно увеличение лимфатических узлов. Если при ней состоялось поражение головного мозга животного, то к симптомам добавляется паралич и другие нарушения работы ЦНС.

Что такое туберкулёз?

Это инфекционное заболевание, которое вызывает палочка Коха. Чаще всего поражаются ей лёгкие, но могут пострадать и другие органы и системы. Оно опасно тем, что может передаваться от животных к человеку — с мясом, молоком и молокопродуктами. Опасность также представляет то, что болезнь может протекать латентно (бессимптомно).

Знаете ли вы?Вавилонские законы, написанные около 2 тыс. лет до нашей эры, разрешали развестись с женой, больной туберкулёзом. А древнеиндийские законы Ману запрещали женитьбу на девушке из семьи, где были случаи этой болезни.

Для формирования иммунной системы против возбудителей туберкулёза используют вакцину БЦЖ для проведения прививок. Прививки делают при помощи уколов вакцины с интервалом в 14 дней по следующим рекомендованным нормам: анатоксин — 0,05–0,07 мг/кг; вакцина БЦЖ — 0,05–0,1 мг/кг веса КРС.

Знаете ли вы?Первая противотуберкулёзная вакцина была создана в 1919 году французами Альбертом Кальметтом и Камилем Гереном. Вначале её стали вводить людям.

Туберкулез животных — симптомы

Определить заболевание в легких у животных возможно по сухому сильному кашлю с усилением при вставании либо на холодном воздухе. Повышение температуры возможно до 39,5-40 ⁰С. Продуктивность, как и аппетит, на начальном этапе не снижается.

Когда болезнь прогрессирует, можно обнаружить признаки поражения легких и плевры. Кашель принимает болезненный характер, дыхание затрудняется. При прослушивании в грудной клетке наблюдаются хрипы.

Если поражена молочная железа у коров, можно наблюдать увеличение лимфатических узлов над выменем с образованием плотных и малоподвижных бугорков. Молоко получается в виде творожистой массы или с примесями крови. В случае генерализованного туберкулеза наблюдается увеличение бугристых лимфатических узлов, расположенных поверхностно.

Свиньи способны болеть практически бессимптомно. В случае обширных поражений можно наблюдать рвоту, затруднение дыхания и кашель. При относительно редких случаях поражения коз, овец и лошадей симптомы редко бывают ярко выраженными. В случае тяжёлой клинической картины признаки аналогичны описанным выше.

Птицы (утки, гуси и куры, индейки) болеют туберкулезом в хронической форме. При этом явных клинических признаков, как правило, не наблюдается. Определить заболевание у кур можно по малоподвижности и худобе. Гребни и серёжки у птиц принимают бледный окрас и сморщиваются, грудные мышцы атрофируются. Чаще всего погибают птицы в результате истощения.

Мало характерных признаков можно наблюдать также у кошек, собак и диких пушных зверей. Аналогично птицам наблюдается истощение, кашель и затруднение дыхательного процесса (при поражении легких). К смерти ведет ослабление организма.

Пути распространения

Передается туберкулез сельскохозяйственных животных через корм, воду, подстилку, загрязнённые выделениями уже заболевших особей. Поражение молодняка происходит главным образом через молоко. От больной матери телята могут заразиться внутриутробно. Не исключены случаи и передачи туберкулеза при контакте с больными людьми (телятницами, доярками). В стойловый период путь заражения взрослого — аэрогенный. Летом возможна передача возбудителя на открытых пастбищах.

Поражение свиней возможно в процессе скармливания кухонных отходов, полученных в больницах и туберкулезных диспансерах и не подвергнутых обеззараживанию. Путь заражения кошек и собак — при питании молоком или мясом от больных коров.

Резистентность животного организма — важный фактор, влияющий на скорость массового распространения заболевания. При ее снижении эпидемия способна принять угрожающие масштабы. Происходит это в случаях неполноценного кормления, отсутствия в рационе важных микроэлементов, аминокислот и витаминов, малого количества моциона, сырости и тесноты помещений и антисанитарных условий содержания.

по правилам взятия проб крови от крупного рогатого скота

Условия взятия крови и ее сохранность до начала лабораторных исследований имеют важное значение при получении достоверных результатов. Во многом эти результаты зависят от техники взятия крови и используемых при этой инструментов

При венепункции прокол окружающих вену тканей и стенки вен делают в один прием.

На результаты лабораторных исследований могут влиять факторы, связанные с индивидуальными особенностями и физиологическим состоянием организма животного, такие как: возраст; эмоциональное состояние и психический стресс; климатические и метеорологические условия и др.

Брать кровь надо по возможности утром, до кормления животных.

Рекомендуется произвести дегельминтизацию животных за 2 недели до взятия крови.

В целях отсутствия получения ложно-положительных результатов исследований рекомендуют брать кровь не позднее, чем за три недели до отела и не ранее чем через 3 недели после отела.

На точность и правильность результатов также оказывает влияние техника взятия крови, используемые при этом инструменты (иглы, шприцы и др.), пробирки, в которые берется, а в последующем хранится и транспортируется кровь, а также условия хранения и подготовки пробы к анализу.

Традиционные и широко используемые в настоящее время способы взятия крови с помощью иглы и/или шприца оказываются основными источниками лабораторных ошибок, приводящих к низкому качеству результатов анализов. Кроме того, эти методы не могут быть стандартизованы и не обеспечивают безопасность персонала, берущего кровь.

При взятии проб венозной крови методом самотека с использованием иглы и обычных пробирок высока вероятность попадания крови животного на руки ветеринарного специалиста. В этом случае руки ветеринарного работника могут стать источником передачи и распространения возбудителей гемоконтактных инфекций другому животному путем контаминации кровью инъекционной ранки. Ветеринарный работник сам может заразиться от источника инфекции.

Использование медицинского шприца с иглой для взятия крови следует также избегать из-за его недостаточной безопасности для ветеринарного персонала и невозможности исключения гемолиза крови при переносе пробы под давлением в пробирку.

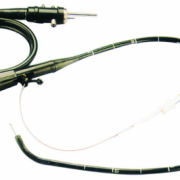

Взятие крови с использованием вакуум-содержащих систем:

Для взятия проб венозной крови наиболее предпочтительно использовать вакуум-содержащие системы. Этот способ имеет ряд преимуществ, основным из которых является то, что кровь попадает непосредственно в закрытую пробирку, предотвращающую любой контакт ветперсонала с кровью животного.

Речь идёт не только об упрощении процедуры взятия крови, что само по себе немаловажно, но и о значительном снижении процента преаналитических ошибок, увеличении безопасности процедуры, снижении риска заражения скота, сохранения уровня надоев после процедуры и отсутствия осложнений у животных после взятия крови. Вакуум-содержащая система представляет собой закрытую двухкомпонентную систему — вакуумный шприц-контейнер и специальную иглу

Выделение сыворотки или соединение крови с антикоагулянтом происходит в том же объёме шприца, в который берётся кровь, то есть после взятия крови сам шприц является транспортной пробиркой с антикоагулянтом или сывороткой

Вакуум-содержащая система представляет собой закрытую двухкомпонентную систему — вакуумный шприц-контейнер и специальную иглу. Выделение сыворотки или соединение крови с антикоагулянтом происходит в том же объёме шприца, в который берётся кровь, то есть после взятия крови сам шприц является транспортной пробиркой с антикоагулянтом или сывороткой.

Под действием вакуума кровь втягивается через иглу вакуумной системы напрямую из вены в пробирку и сразу же смешивается с химическим реактивом. Тщательно дозированный объем вакуума обеспечивает точное соотношение кровь/реагент в пробирке.

На основе возможностей вакуум-содержащихх систем был разработан новый метод взятия крови у крупного рогатого скота из хвостовой вены:

- Кровь берут из v .с occygea (хвостовая вена).

- Для взятия крови животное не фиксируют.

- Хвост животного берут рукой в области средней трети и медленно поднимают вверх.

- Место взятия крови, область 2-5 хвостовых позвонков, дезинфицируют спиртом или 5% раствором йода.

- Кровь берут в средней трети тела 2-5 хвостовых позвонков, находящейся на линии, идущей вдоль хвоста и делящей его на 2 симметричные части.

- Иглу вводят под углом 90° до упора на глубину 5-10 мм.

Лечение

К сожалению, на данный момент нет эффективных лекарственных средств против туберкулёза КРС, которые помогли бы полностью победить такую болезнь. Больных животных забивают и принимают противотуберкулёзные меры.

Фермерские хозяйства относят к благополучным или нет в зависимости от результата ветеринарных проверок и исследований. Неблагополучные хозяйства получают от местной администрации определённые ограничения, которые будут мешать разрастанию и распространению туберкулёза. Контроль и ответственность за выполнением таких ограничений и проведением мероприятий по предотвращению распространения болезни осуществляют соответствующие ветеринарные службы.

Для проведения определённых оздоровительных мер выбирают следующие способы:

- Регулярное (каждые 2 месяца) проведение проб и исследований в лабораторных условиях для выявления поражённых инфекцией животных. Затем их отправляют на убой. Такие меры ведутся, пока все результаты по выявлению туберкулёза не окажутся отрицательными. В таком случае ограничения снимают, и хозяйство получает статус благополучного.

- Полная замена стада с одновременным проведением полной дезинфекции помещения для содержания скота. Проводится, когда результаты исследований выявили более 15 % больных особей. Объявляют карантин, помещения тщательно убирают, снимают и утилизируют полы, ведётся обработка средствами дезинфекции. Если вместо пола в помещении содержания просто земля, то верхний слой грунта в глубину 15–20 см убирают и вывозят за пределы хозяйства в указанное ветеринарной службой место. Утилизируют также весь мусор, навоз с мест содержания, инвентарь по обслуживанию стада. После проведения данных мероприятий делают новый пол, кормушки и поилки, закупают новый инвентарь. Затем повторно проводят дезинфекцию. Затем проводятся лабораторные проверки по выявлению наличия возбудителей туберкулёза. После того, как лабораторные анализы подтвердят отсутствие инфекции, карантин с фермы снимают, и можно будет закупать новое стадо. Закупку производят из благополучных фермерских хозяйств с проведением соответствующих проб на наличие инфекции.

Карантину также подлежат пастбища, на которых осуществлялся выпас КРС. Выводить животных на него можно только по истечению двух лет.

Для сельскохозяйственных животных лечение туберкулеза не разработано, они подлежат убою. Домашних животных лечат симптоматически.

Причины заражения

Заражение животных может произойти после контакта с больными особями или носителями микобактерий. Возбудитель может длительное время не проявлять себя, а животное уже является заразным для своих собратьев и других видов.

Передача туберкулезной палочки может осуществляться:

- Через зараженный корм.

- Через воду.

- На пастбище, если на нем производился выпас больных животных.

- Через подстилку.

- Навоз.

- Через предметы быта и инвентарь для ухода за животными.

- Через одежду больных работников животноводческих ферм.

- Через молоко от инфицированных животных заражается молодняк.

В группу риска попадают молодые животные со слабой иммунной системой, истощенные, после перенесенных инфекционных патологий, ослабивших иммунитет.

Причины и источники заражения

Бычий туберкулез заразен. Если контактировать с инфицированным животным, то можно заразиться и человеку. Потенциальную опасность представляют именно домашние животные. У диких встречается реже.

К источникам заражения относят несколько факторов. Это возможно:

- при вдыхании туберкулезных палочек, которые во время кашля или чихания выбросила заразная особь в воздух (особенно, если помещение, где находятся животные, не проветривается);

- теленок инфицируется от матери, если пьет ее молоко или молозиво;

- через слюновыделения, если животные едят с одного корыта;

- через фекалии и мочу (актуально в стойлах, которые редко чистятся);

- при контакте с диким животным (барсуки часто являются носителями инфекции).

Чтобы избежать массового заражения, а в дальнейшем и гибели КРС, следует своевременно диагностировать болезнь и начинать лечение

Важно поместить заразное животное отдельно от других

Лечение и дезинсекция

Больные животные не подлежат лечению. Они могут инфицировать все стадо и окружающих его людей. Такие животные отправляются на убой.

После ферма, где обнаружили корову, больную туберкулезом находится под карантином. Регулярно делаются туберкулиновые пробы. Если выявляется новая больная особь, ее тут же ликвидируют. Все это длится столько, сколько будут выявляться больные. Все время делается дезинсекция помещения, производятся постоянные проветривания.

Если зараженных более чем 20%, то переходят к радикальным методам:

- Все диагностические процедуры убираются.

- Вся скотина идет на убой.

- Молоко кипятится от 5-ти до 10-ти минут.

- Помещения, где были коровы — чистятся. Потом срывается пол и все обрабатывается дезинфицирующим раствором (формальдегид, каустическая соль, известь с 5% хлором).

- Все, что осталось от животных (в том числе и сорванный пол) утилизируется.

- Если под покрытием пола не было цемента, а только земля, то 20-сантиметровый слой снимается и отправляется в ветеринарную лабораторию, где исследуется. Туда также везут фекалии. Использовать зараженные фекалии для удобрения нельзя.

После всего настилается новый пол, крепятся новые кормушки и все повторно дезинфицируется. Завозится новое хозяйство.

Вся скотина должна пройти тестирование туберкулином.

Выводить на выпас новых коров на то место, где паслись тубинфицированнные можно только через два года.

Методы диагностики

Туберкулез часто протекает без видимых клинических проявлений. Кроме того, длительное время бактерии находятся в инкубационном состоянии, при этом животное может выделять их во внешнюю среду. Из-за высокой опасности на фермах ежегодно проводят обследование всего поголовья на наличие возбудителя.

Симптомы болезни

Проявляются в зависимости от места первичного проникновения и дальнейшей локализации возбудителя. Различают туберкулез кожи, легких, кишечника, костей и других органов. У коров обычно наблюдают хронические формы заболевания, также отмечается длительное бессимптомное носительство. Телята чаще переносят туберкулез в острой форме.

Чаще у крупного рогатого скота поражаются легкие. При этом отмечают прогрессирующий кашель (в начале болезни редкий, а с вовлечением в патологический процесс новых долей он становится частым и болезненным). Дыхание приобретает неравномерный характер, часто наблюдают одышку, сопровождаемую хрипами и стонами. Кроме легких, изменения происходят в заглоточных и подчелюстных лимфатических узлах.

Поражение кишечника бактериями туберкулеза сопровождается стремительным истощением и обезвоживанием из-за изнуряющей диспепсии. Каловые массы приобретают водянистый характер с примесями крови и гноя. Такая форма быстро приводит к гибели коровы.

Значительно реже туберкулез проявляется в виде мастита и поражения матки. При этом отмечают резкое увеличение надвымянных лимфатических узлов и уплотнение вымени. Из половых органов начинает отделяться слизистый экссудат с хлопьевидной примесью.

Патологоанатомические изменения

Туберкулез характеризуется образованием специфических изменений в пораженных органах. Узелки могут иметь размер от нескольких миллиметров до 10 и более сантиметров в диаметре. Это плотные образования, часто пропитанные солями кальция и соединительной тканью. На разрезе они имеют слоеную структуру, в центре которой находится творожистая масса – некротизированные ткани.

Бугорки находятся в тех или иных тканях в зависимости от типа поражения. В легких чаще находятся крупные туберкулы, а в кишечнике и на серозных покровах мелкие (жемчужница) образования с булавочную головку.

Органы подвержены также и общим изменениям:

- крупозная пневмония, некроз легкого, абсцессы, каверны;

- воспаления лимфатических узлов с выраженной бугристостью и творожистым содержимым;

- кишечник воспален, слизистая покрыта язвами;

- патологические процессы отмечаются в печени, сердце, почках, костном мозге.

Поражение легких обычно сопровождается гнойным воспалением, поэтому в долях находят обширные полости, заполненные гнойной массой и расплавленными тканями.

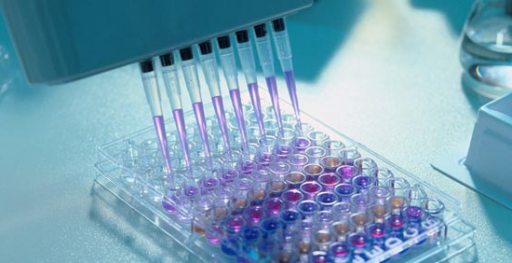

Инструментальные и лабораторные методы

Основным методом диагностики и предупреждения распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота и других животных является постоянная туберкулинизация – постановка аллергических проб всему поголовью. В скотоводстве обычно используют внутрикожное введение убитой культуры возбудителя, реже совмещают глазную пробу при подозрении и неясной реакции.

Техника диагностики туберкулеза: